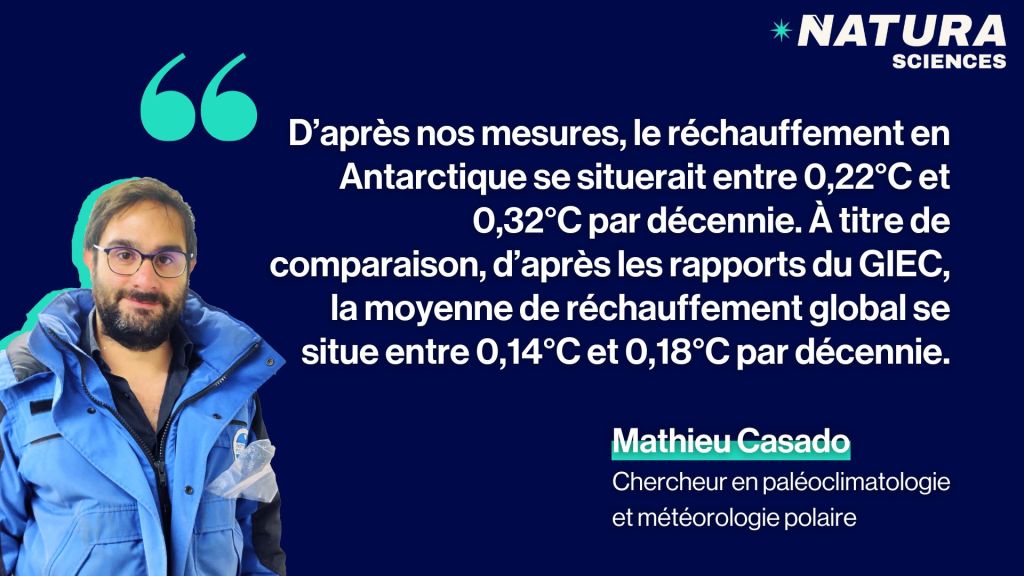

Une étude publiée dans la revue Nature Climate Change révèle que l’Antarctique se réchauffe deux fois plus vite que le reste du monde. Mathieu Casado, principal auteur de l’étude et chercheur en paléoclimatologie et météorologie polaire, revient pour Natura Sciences sur cette découverte. Il nous explique aussi ce que cette hausse du mercure implique sur les océans.

Il fait bien plus chaud que prévu sous les pattes des manchots. En Antarctique, le réchauffement climatique est deux fois plus élevé que dans le reste du monde. C’est ce que révèle une étude publiée ce jeudi 7 septembre dans la revue Nature Climate Change. Cette nouvelle donnée climatique résulte de l’analyse de 78 carottes de glace par une équipe de chercheurs du LSCE (France) et de l’AWI (Allemagne). Ces derniers ont pu, pour la première fois, retracer la courbe des températures de l’Antarctique sur ces 1.000 dernières années.

Et le résultat est sans appel. L’Antarctique subit aussi les conséquences des activités humaines. Les émissions de gaz à effet de serre accélèrent son réchauffement. Cette découverte remet directement en question les modèles climatiques.

La hausse des températures en Antarctique engendre divers impacts, aussi bien sur la composition de la glace que sur l’avenir des océans. Pour en apprendre davantage sur ces différents phénomènes, Natura Sciences s’est entretenu avec Mathieu Casado, chercheur en paléoclimatologie et météorologie polaire et principal auteur de l’étude. Pour lui, cette sérieuse découverte doit avant tout appeler à agir.

Natura Sciences : Vous êtes parvenus à définir les variations de température en Antarctique de ces 1.000 dernières années. C’est ainsi que vous avez pu constater un réchauffement significatif. Pouvez-vous le dater avec précision ?

Mathieu Casado : On n’a pas encore une précision extrêmement fine sur la date du début du réchauffement. Cela s’explique par le fait qu’en Antarctique, le système est extrêmement variable. Y détecter une hausse globale des températures est difficile car les relevés sont assez proches de l’amplitude de la variabilité naturelle. C’est justement pourquoi nous avons voulu prendre 1.000 ans de données. Il fallait un grand contexte historique pour comparer les données et avoir des statistiques assez robustes.

Nous ne voulions pas avoir des données qui seraient trop subjectives. Nous voulions pouvoir dire de manière absolue que ce réchauffement est factuel. Pour cela, nous avons utilisé la théorie des systèmes dynamiques. Celle-ci permet d’observer les points de données dans leur contexte global. Bien que nous ne puissions pas le dater avec exactitude, nous avons noté un réchauffement significatif de l’Antarctique à partir des années 1950. Ce qui est à peu près similaire à ce que l’on obtient dans le reste du monde.

D’où proviennent les carottes de glace que vous avez analysées ?

Nous avons pris des carottes de glace qui étaient...

La suite de cet article est réservée à nos abonnés

Abonnez-vous pour accéder à l'ensemble de nos contenus et prendre part à la construction d'une société résiliente face à la crise écologique et climatique.

Ou, connectez-vous à votre compte