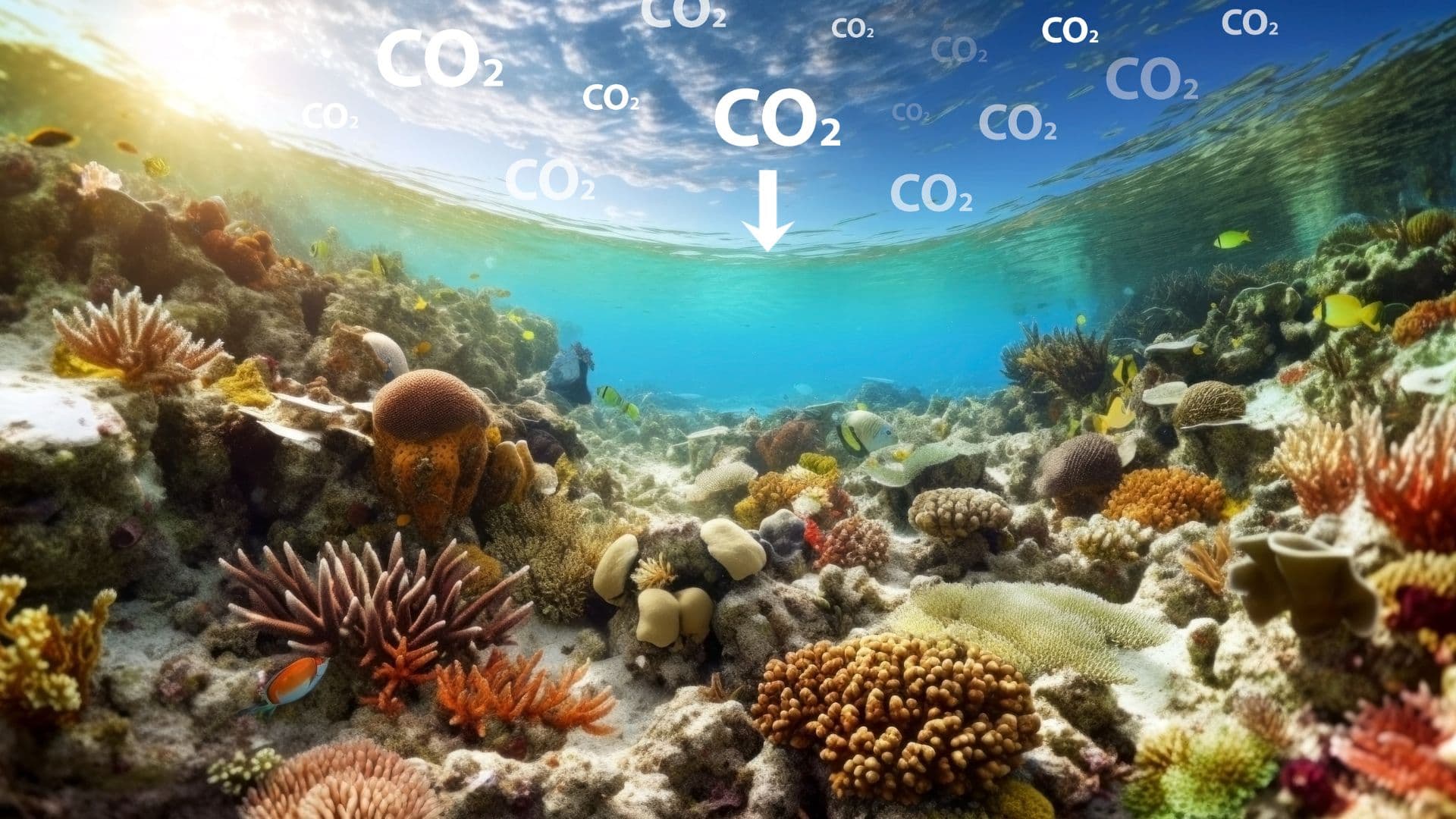

À la COP28, beaucoup considèrent que l’océan fait partie de la solution pour limiter les émissions de CO2. En géo-ingénierie, plusieurs pistes sont à l’étude pour optimiser la capacité des puits de carbone. Mais elles ne sont pas sans conséquence pour les écosystèmes. Natura Sciences fait le point avec l’océanographe Jean-Pierre Gattuso.

Au cœur des négociations de la COP28 à Dubaï se trouve l'impérieuse question de sortie des énergies fossiles. Le but : que les émissions de gaz à effet de serre mondiales cessent de croître le plus rapidement possible. En parallèle, politiques, entreprises et scientifiques cherchent à préserver et à optimiser les puits de carbone naturels. Parmi eux, l’océan semble représenter une opportunité indéniable de capture du dioxyde de carbone d’origine anthropique.

Dans le même temps, ce vaste manteau bleu, qui recouvre 70% de notre planète, subit des menaces notoires. Aujourd’hui, l’océan est à la fois l’un des écosystèmes les plus méconnus et les plus fragiles, mais est porteur d’espoir. À l’occasion de la COP28, Natura Sciences s’est entretenu avec Jean-Pierre Gattuso, directeur de recherche au laboratoire d’océanographie de Villefranche-sur-Mer rattaché au CNRS et co-auteur du cinquième rapport du Giec. Au fil de cet échange, cet expert scientifique explique dans quelle mesure, et dans quelles limites, l’océan peut contribuer à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre.

Lors de son passage à la COP28 à Dubaï, Emmanuel Macron a affirmé que "la nature est la meilleure technologie à notre disposition pour absorber et capter du CO2". Comment interprétez-vous ces propos ?

Jean-Pierre Gattuso : Sur un plan strictement scientifique, Emmanuel Macron a raison. Les activités humaines génèrent chaque année environ 40 milliards de tonnes de CO2. 90% sont liées à l’utilisation d’énergies fossiles et 10% à la déforestation. Sur ces 40 milliards de tonnes, il n’en reste que 50% dans l’atmosphère. C’est grâce à la biomasse continentale et à l’océan. Par conséquent, il est vrai que l’océan et les forêts comptent parmi nos meilleurs alliés pour contraindre le changement climatique.

La suite de cet article est réservée à nos abonnés

Abonnez-vous pour accéder à l'ensemble de nos contenus et prendre part à la construction d'une société résiliente face à la crise écologique et climatique.

Ou, connectez-vous à votre compte