Faire les bons choix de consommation sans se faire avoir par un marketing plein de greenwashing n’est pas toujours aisé. C’est pour cela que Pierre Rouvière signe avec Barnabé Crespin-Pommier "Écolo, mon cul !", un ouvrage destiné à démêler le vrai du faux de 14 dilemmes écologiques du quotidien. À cette occasion, Natura Sciences s’est entretenu avec le jeune ingénieur en éco-conception, qui pointe un regard acéré et sarcastique sur notre société, le marketing et notre rapport aux messages écologiques.

À un moment donné, ils en ont eu assez que l’on se fasse berner. En cette période où la lutte contre le dérèglement climatique devient une question de survie, nombreuses sont les marques à promettre monts, merveilles et bienfaits écologiques. Un verdissement de logo par-ci, une promesse de recyclabilité par-là, et hop la magie du marketing fait oublier l’impact environnemental d’un produit. Face à ce constat, Pierre Rouvière, jeune ingénieur conseil en éco-conception de 28 ans clame sur Instagram : "Écolo, mon cul !".

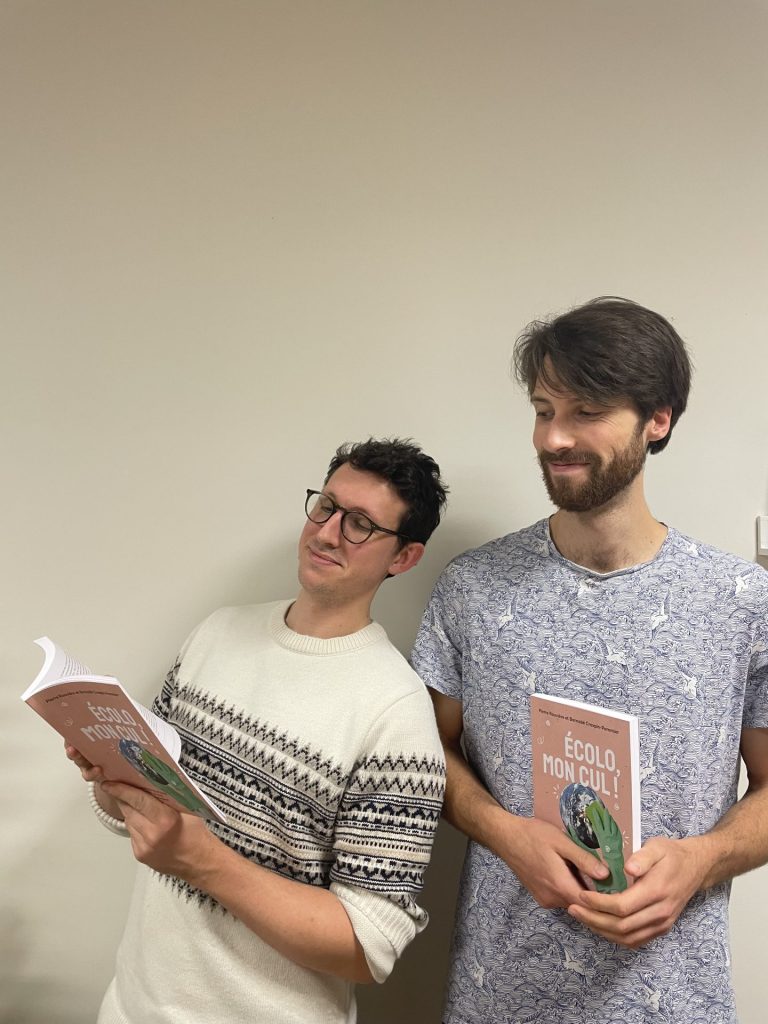

Depuis 2020, le jeune homme pointe du doigt et tourne en ridicule le greenwashing des marques. L’objectif : révéler ce qui se cache derrière les belles promesses destinées à enfumer les consommateurs. Cette année, l’ingénieur devient auteur et co-signe, avec l’écrivain Barnabé Crespin-Pommier, son premier ouvrage "Écolo, mon cul ! 14 dilemmes quotidiens pour aller au-delà du bullshit écologique" (Ed. Eyrolles, 19 €).

Dans un style direct mêlant conseils avisés, sarcasme et dérision, les deux comparses aident le lecteur à y voir plus clair sur des hésitations que chacun peut vivre au quotidien. Une tomate française est-elle toujours meilleure que son équivalent marocain ? Une cup est-elle forcément plus écologique qu’un tampon ? La voiture est-elle systématiquement plus vertueuse lorsqu’elle est électrique ? À l’occasion de cette parution, Natura Sciences s’est entretenu avec Pierre Rouvière, qui est revenu sur les mécanismes sociaux qui ouvrent la porte à l’écoblanchiment.

Natura Sciences : Vous dites au début de l’ouvrage que la société se trouve actuellement "en état de sidération". Est-ce cette situation qui rend possible le fait de se faire avoir par le greenwashing et des messages publicitaires trompeurs ?

Pierre Rouvière : L’état de sidération est lié au paradoxe profond que provoque notre modèle de société. Nous sommes constamment confrontés à des injonctions contradictoires à la fois de la part des marques, des entreprises, des politiques. On l’a notamment vu au moment du Covid où l’on nous disait "allez travailler mais restez chez vous". Lorsqu’il s’agit d’écologie, c’est pareil. Par exemple, on nous dit qu’il faut de la sobriété, mais en même temps on va prôner la croissance. Il y a plein de sujets où l’on dit tout et son contraire.

Donc à la fin, il est légitime de se demander ce que l’on doit faire. Et s’ajoute à cela le fait que certaines marques vont voir l’environnement non pas comme une nécessité mais comme un segment de marché. Elles vont chercher à vendre un produit en s’adressant à un auditoire qui a envie de faire mieux, et elles vont profiter de ça pour faire passer des messages contradictoires, trompeurs. Toi, tu as l’impression de bien faire, et tu te rends compte qu’en fait, tu ne le fais pas forcément. C’est là que l’on se retrouve dans du greenwashing. Et à la fin, on est perdus.

Au début de votre livre, vous dites que pour débusquer le greenwashing, il faut "une dose de bonne volonté". Mais à l’époque des réseaux sociaux, où le marketing est roi, est-ce suffisant ?

Pour ne pas se faire avoir, il est essentiel de s’informer correctement et ne pas se faire anesthésier par les messages balancés par la pub. Il faut également être au clair sur c...

La suite de cet article est réservée à nos abonnés

Abonnez-vous pour accéder à l'ensemble de nos contenus et prendre part à la construction d'une société résiliente face à la crise écologique et climatique.

Ou, connectez-vous à votre compte