Ces vingt dernières années, plus de 20 % des mers de la planète ont connu un assombrissement, alertent deux chercheurs de l’université de Plymouth au Royaume-Uni. Ce phénomène bouleverse profondément les écosystèmes, dont l’équilibre est directement lié aux cycles de luminosité.

Imaginez l’espace d’un instant être une méduse. Toutes les nuits, comme des millions de congénères et d’autres espèces aquatiques, vous remontez à la surface pour vous nourrir de plancton. Et tous les jours, quand le soleil se lève et éclaire le dessous des mers jusqu’à 200 mètres, vous redescendez vers des eaux plus fraîches. Vous faites partie de la « grande migration verticale » qui anime les mers au quotidien.

Sauf qu’aujourd’hui, on brouille tous vos repères. Au lieu de descendre à 200 mètres, la lumière du soleil s’arrête maintenant à 150 mètres. Et près des côtes, la nuit, la lumière de la ville éclaircit au contraire votre terrain de chasse. Alors que la luminosité impacte votre horloge interne, l’action des humains sur l’océan bouleverse totalement votre rapport au monde et vos actions quotidiennes, alors même que vous n’avez pas de système nerveux.

20 % des mers s’assombrissent

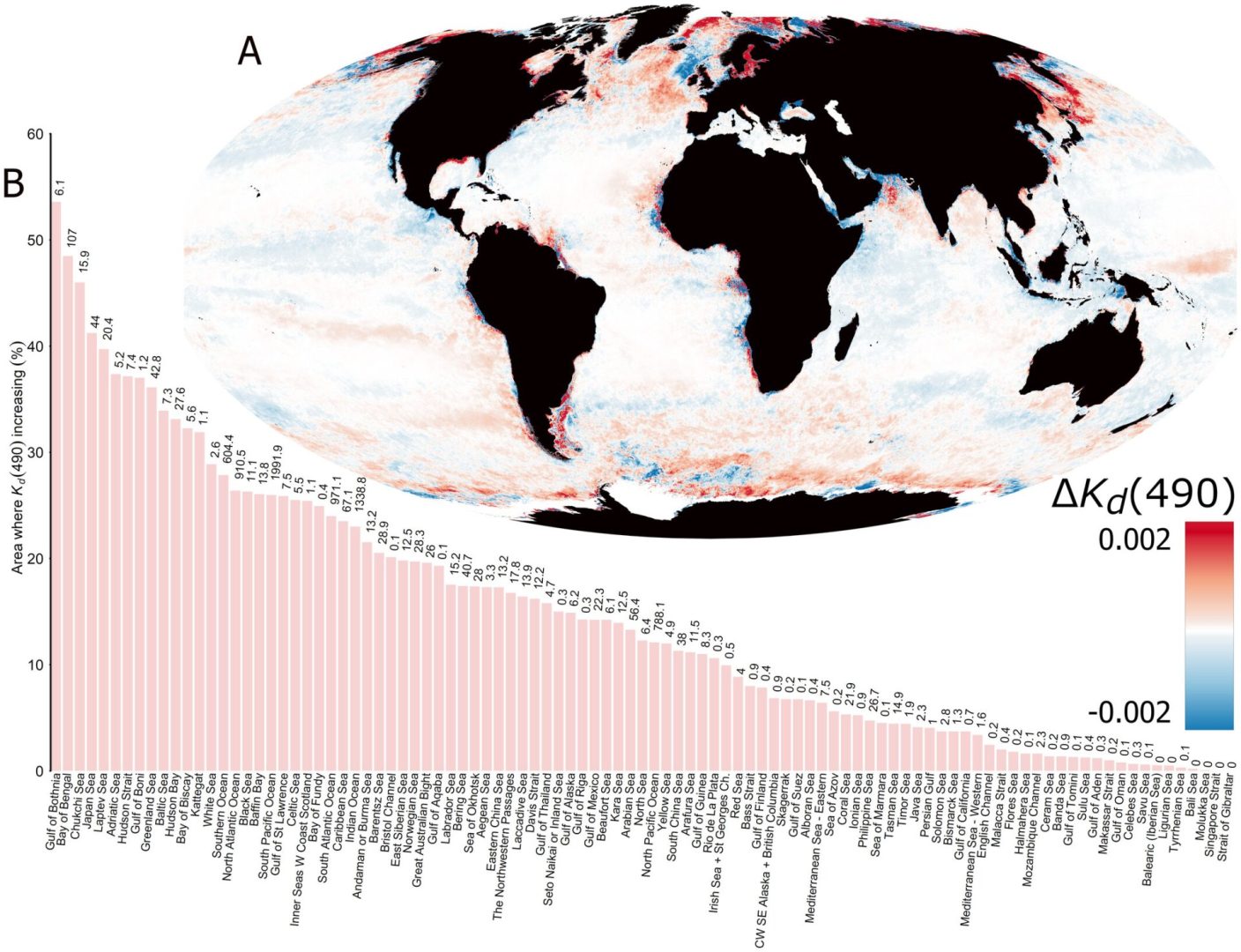

Cette histoire peut paraître anodine, mais l’altération de la luminosité dans les océans bouleverse complètement les écosystèmes, alertent deux chercheurs de l’université de Plymouth (Royaume-Uni) qui publient une étude dans la revue Global change biology. Après avoir analysé pendant dix ans la luminosité des océans grâce à des images satellites, ils démontrent que 20 % des mers de la planète, soit plus de 75 millions de kilomètres carrés, ont subi un assombrissement au cours des deux dernières décennies.

L’assombrissement se produit quand la « zone photique » se réduit, c’est-à-dire la zone où la lumière du soleil passe suffisamment pour que la photosynthèse se produise en milieu marin. Elle se situe en général jusqu’à 200 mètres de profondeur, et accueille 90 % des populations marines. Pour 9 % des mers du globe, la zone photique a réduit d’au moins 50 mètres, et pour 2,6%, elle a reculé de plus de 100 mètres.

« Si la zone photique diminue d’environ 50 m sur de vastes étendues d’océan, les animaux qui ont besoin de lumière seront contraints de se rapprocher de la surface, où ils devront rivaliser pour la nourriture et les autres ressources dont ils ont besoin. C’est une perte d’habitat peu étudiée, qui pourrait entraîner des changements fondamentaux dans l’ensemble de l’écosystème marin », explique Tim Smyth, un des auteurs de l’étude.

Un assombrissement en partie dû au plancton

Si les scientifiques ont avant tout travaillé sur le constat, ils proposent des pistes de réflexion quant aux causes du phénomène. Les zones qui connaissent un assombrissement sont en très grande majorité près des côtes, là où il est le plus présent, car la couleur de l’océan est directement liée au plancton. Si au niveau mondial, la quantité de ces microorganismes a tendance à diminuer, les scientifiques documentent une augmentation des nutriments dans les mers au large des côtes, notamment du fait des activités humaines comme l’agriculture. Cela a pour conséquence d’augmenter les populations de plancton, et donc de bloquer plus rapidement la lumière du soleil.

Lire aussi : Aire marine sous « protection forte » : un statut qui ne protège rien ?

L’assombrissement est d’ailleurs particulièrement important dans des mers fermées comme la mer Baltique, où les précipitations terrestres apportent des nutriments et des sédiments dans les mers. Comme le courant ne peut pas diluer cette eau dans le reste des océans, les populations de plancton sont de plus en plus importantes. Mais les chercheurs soulignent que des causes locales peuvent jouer dans chaque région, ce qui rend impossible pour cette étude d’identifier toutes les raisons de cette perturbation.

Au contraire, 10% de l’océan s’éclaircit

Le constat ne s’arrête pas à l’assombrissement de 20 % des océans. Au contraire, 10 % des mers du globe connaissent un éclaircissement, majoritairement loin des côtes mais aussi près de l’Amérique du Nord. Les scientifiques ne donnent pas d’explication directe à ce phénomène, mais ils soulignent que tout changement dans la luminosité perturbe totalement les équilibres des écosystèmes, que ce soit par plus ou moins de lumière.

Bien sûr, ceci n’est pas qu’une histoire de poisson. « Nous dépendons de l’océan et de ses zones photiques pour l’air que nous respirons, les poissons que nous consommons, notre capacité à lutter contre le changement climatique et pour la santé et le bien-être général de la planète. Compte-tenu de tous ces éléments, nos conclusions constituent une réelle source d’inquiétude », confie Thomas Davies, co-rédacteur de l’étude.