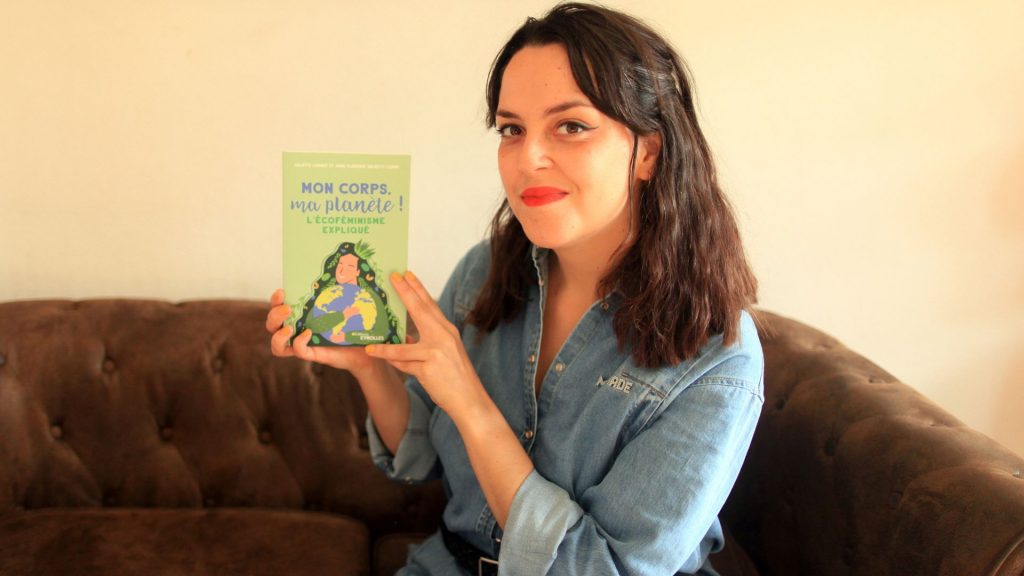

"Mon corps, ma planète !", co-écrit par Juliette Lambot et Anne-Florence Salvetti-Lionne, est en librairie depuis le 3 novembre. Natura Sciences s’est entretenu avec la journaliste Anne-Florence Salvetti-Lionne. Elle nous présente ce nouvel ouvrage construit comme un guide pratique à la portée de tous les curieux désireux de découvrir l’écoféminisme.

Concept encore méconnu du grand public, l’écoféminisme tend à se faire une place ces dernières années en France. Récemment, des personnalités politiques, comme la députée écologiste Sandrine Rousseau, ont remis ce concept au goût du jour. Théorisé en 1972 par la philosophe Françoise d’Eaubonne, l’écoféminisme considère que les femmes et la planète Terre ont été victimes d’une même prédation : celle de l’homme.

Aujourd’hui, l’écoféminisme est plus qu’un étendard politique. Pour beaucoup, et notamment chez les plus jeunes, il est un symbole social fort. C’est dans ce contexte qu'est sorti ce 3 novembre, le nouvel ouvrage de la journaliste Anne-Florence Salvetti-Lionne, intitulé "Mon corps, ma planète !" aux éditions Eyrolles. L’autrice expose à Natura Sciences ce nouvel opus, qu’elle présente volontiers comme un guide pédagogique.

Natura Sciences : Depuis quand entend-on parler d’écoféminisme en France ?

Anne-Florence Salvetti-Lionne : Lors de l’élection présidentielle de 2022, Sandrine Rousseau a beaucoup parlé d’écoféminisme. Cela a mis en lumière ce concept et a permis au grand public de le découvrir. Les gens ont compris que sous un certain angle, l’oppression envers les femmes et l’oppression envers la nature ont finalement un seul responsable : le patriarcat. Beaucoup n’avaient jamais vu les choses de cette manière. Des femmes s’y sont retrouvées et se sont dit que leurs convictions féministes et leurs convictions écologiques ont un lien. Ce sont des luttes qui sont imbriquées l’une dans l’autre.

Lire aussi : L’écoféminisme de Sandrine Rousseau est-il convaincant ?

Comment avez-vous personnellement découvert l’écoféminisme et de quelle manière s’est développée votre envie d’écrire à ce sujet ?

Comme beaucoup de Français, j’ai entendu pour la première fois parler d’écoféminisme pendant la primaire des écologistes de 2021. [Celle-ci opposait Yannick Jadot et Sandrine Rousseau au second tour, NDLR]. Je suis moi-même féministe, mais je n’étais pas sensibilisée à ce sujet et ne connaissais pas ce terme avant.

J’ai co-écrit ce livre avec Juliette Lambo...

La suite de cet article est réservée à nos abonnés

Abonnez-vous pour accéder à l'ensemble de nos contenus et prendre part à la construction d'une société résiliente face à la crise écologique et climatique.

Ou, connectez-vous à votre compte