Selon l'Organisation des Nations Unies (ONU), nous sommes officiellement 8 milliards de personnes sur Terre depuis le 15 novembre 2022. Mais les études démographiques réalisées par les Nations Unies ne se prononcent pas sur l'effet du réchauffement climatique sur l'évolution de la population mondiale à long terme. L’Institut national des études démographiques (Ined) nous explique pourquoi.

Nous venons de dépasser la barre des 8 milliards d'habitants sur Terre. Combien serons-nous d’ici la fin du siècle ? Si l’ONU prédit une population de 10,4 milliards d’ici 2100, une étude récente a bouleversé ces statistiques. James Pomeroy, économiste pour le groupe HSBC, a au contraire estimé que la population mondiale serait réduite à 4 milliards d’habitants à la fin du siècle. Une étude "pas aussi solide" pour Valérie Golaz, directrice de recherche à l’Institut national des études démographiques (Ined). Selon elle, ces résultats reposent sur des méthodes "plus simples", avec des données "clairement limitées". Et pour calculer les tendances, l'étude ne prendrait pas en compte le réchauffement climatique. Pas plus que les autres études démographiques d'ailleurs.

Peu d'impacts du réchauffement climatique dans la croissance démographique

Alors, serons-nous plus proches de 10,4 ou 4 milliards d'habitants sur Terre en 2100 ? Impossible de se prononcer. Le réchauffement climatique joue-t-il un rôle déterminant dans la croissance démographique ? "A priori non, estime Valérie Golaz. Les calculs sont fondés sur les transformations de la fécondité, de la mortalité et des migrations au niveau national. Le réchauffement climatique n'intervient pas directement". Si pourtant la directrice de recherches de l’Ined n’exclut pas des mouvements de populations dus au réchauffement de la planète, "ils n'interviennent pas dans les estimations planétaires", prévient-elle. L'ONU n’expose aucune certitude sur les projections à long terme. Pourquoi ? Car la situation climatique et géopolitique peut radicalement changer en huit décennies.

Quoi qu'il en soit, les déplacements internationaux n'iraient pas jusqu'à perturber l’évolution de la courbe démographique, estime l'Ined. "On sait que les migrations dues à des phénomènes environnementaux sont pour la grande majorité locales, c’est-à-dire internes au pays et à court terme", La Banque mondiale développe ce point dans un rapport de 2021. "Le changement climatique a des répercussions néfastes sur les moyens de subsistance des individus et nuit à l’habitabilité des zones qui y sont fortement exposées, avec des effets puissants sur les migrations internes", résume un communiqué de l'organisation.

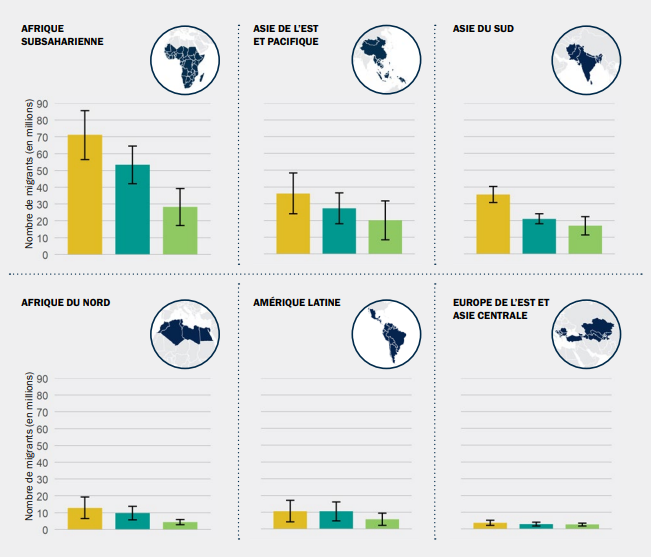

selon trois scénarios : Pessimiste (orange);

Développement plus inclusif (vert foncé) et plus favorable au climat (vert clair). // Graphique : rapport GROUNDSWELL // La Banque mondiale

Selon la Banque mondiale, d’ici 2050, le changement climatique entraînerait quelques 216 millions de personnes dans le monde en développement à migrer à l’intérieur de leur propre pays, notamment au sein de l’Afrique subsaharienne. À l’inverse, une baisse immédiate des émissions mondiales "pourrait diminuer l’ampleur des migrations climatiques internes de 80%"<...

La suite de cet article est réservée à nos abonnés

Abonnez-vous pour accéder à l'ensemble de nos contenus et prendre part à la construction d'une société résiliente face à la crise écologique et climatique.

Ou, connectez-vous à votre compte