Classé en danger ou menacé d’extinction, l’éléphant demeure une grande victime du braconnage. Malgré les moyens mis en œuvre par plusieurs institutions mondiales, la rentabilité du commerce de l'ivoire, le manque de contrôles et de formation des écogardes sur le terrain, ainsi que le faible nombre de contrôles aux douanes facilite le travail des braconniers. Natura Sciences dresse le portrait de ce commerce complexe qui menace la survie de l'espèce.

On prête à l’éléphant différentes symboliques, selon sa culture et son territoire. Mais quand bien même cet animal peut être associé à la sagesse, à la prospérité, en passant par l'intelligence et la mémoire, ce sont ses défenses qui attirent chaque année les braconniers. Au-delà de la sécheresse, la plus grande menace qui pèse sur l'éléphant d'Afrique reste le braconnage. En témoigne la CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction), dans son rapport annuel "Mike" de suivi de l'abattage illégal d'éléphants.

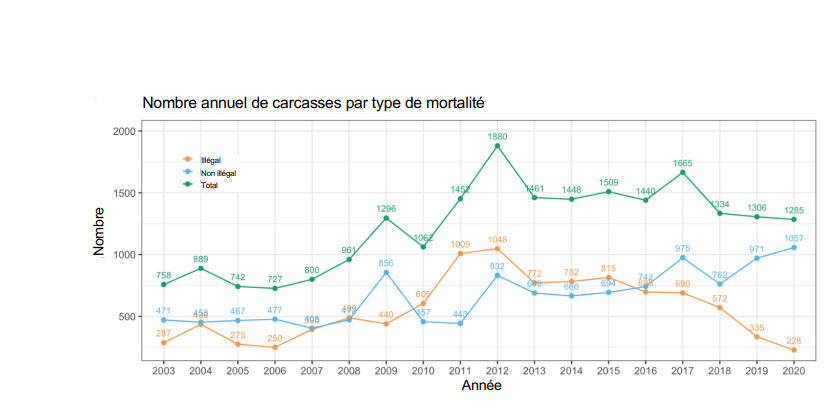

L’étude évalue le nombre de carcasses retrouvées sur le continent africain pour suivre le braconnage illégal d’éléphants. Si l'on se réfère au rapport 2021, le taux de braconnage a atteint un pic entre 2003 et 2011. Puis "il est resté à des niveaux élevés jusqu’en 2019 pour diminuer en 2020", indique l'étude. Des efforts de conservation de la nature sur quelques territoires ont entraîné cette baisse. Pourtant, les niveaux de braconnage restent importants.

Une tendance au braconnage persistante

Sur l'ensemble du continent, le braconnage s'est imposé, jusqu'à provoquer une baisse fulgurante du nombre d'éléphants d'Afrique. Entre 2003 et 2020, la CITES a enregistré 22.015 déclarations de carcasses d'éléphants dans 66 aires de répartitions différentes. L’Afrique centrale serait principalement touchée selon l'étude. "En réalité, aucun pays n'y échappe", dévoile Stéphane Ringuet, responsable Programme Commerce des Espèces Sauvages au WWF-France.

Le WWF a effectué un inventaire faunique dans quatre pays d'Afrique centrale : Cameroun, Congo, République centrafricaine et Gabon. Le rapport qui en découle constate une baisse de 66% de la population d'éléphants entre 2008 et 2016. Elle concerne aussi bien les aires protégées que leur périphérie, à savoir les espaces forestiers ou les zones de chasse. Ce chiffre alarmant témoigne d'une gestion parfois inefficace sur certains sites prioritaires.

"La pression est 50% moins élevée dans les parcs nationaux et autres aires protégées qu'à l'extérieur", rassure K. Paul N'Goran, coordinateur du suivi des populations au WWF pour l'Afrique centrale dans une synthèse du rapport. C'est pourquoi la population d'éléphants marque une croissance certaine à l'intérieur des aires proté...

La suite de cet article est réservée à nos abonnés

Abonnez-vous pour accéder à l'ensemble de nos contenus et prendre part à la construction d'une société résiliente face à la crise écologique et climatique.

Ou, connectez-vous à votre compte